富士山と貧乏飯と飯場料理

真冬の朝、手前の丹沢山地の奥に真っ白の富士山、見とれるばかりで言葉が出てこない。とってもいい。富士山の左の稜線に頂上が接しているのが大山(1252メートル)。

小田急線の代田駅から撮りました。駅の崖下には環七が通っている。駅前の正面、西の天地が大きく広がっていて、なにも富士山を遮るもののない絶好のビューポイントです。

代田の駅は、下北沢から上ってきた台地の端っこにあり、この辺りがピーク(標高46m/駅前)、次の梅ヶ丘駅(標高37m)にかけてぐーっと下っていく。写真中央の建物が梅ヶ丘駅の近辺。その標高差、大したことないように思われるかもしれませんが、平野の真ん中なので

視覚的にはずいぶん下ってるように見える。

改札口を出ると、視線の真正面に地平線から純白の台形が突き出ているのが否応なく目に入ってきて、思わず足を止める人たちがいる。見ているここは武蔵の国、手前の丹沢山地は相模の国で、富士山の山頂は駿河と甲斐の国境、こう書くとずいぶん遠くに思えてくる。

左の端の黒っぽい樹木はケヤキ、冬は葉が落ちて樹形がはっきり分かる。街のビルやマンションよりも高い大樹になる武蔵野の代表的な木。ケヤキの幹、枝の黒いシルエットに冬の武蔵野の風情を感じている。

富士山は、白色の台形、それに抜きんでた高さの独立峰、別格の山容スケール、なんか出来すぎで、造り物っぽくもあり、巨大なオブジェのように見える。考えてみれば、ふつうの山っぽくない奇妙な山です。

そうでした! 『日本百名山』(深田久弥)の富士山の紹介文に、この山は世界に二つとない特徴があると指摘していました。それは稜線のライン(線)で、「頂上は3776米、大宮口は125米、その等高差を少しのよどみもない一本の線で引いた例は、地球上に他にあるまい。」と書いている。

「地球上に他にあるまい」・・・そこまで書かれると急にすごい山に思えてくる。

確かに、富士山の稜線は、独立峰で見た目、棒線というか長い直線なんですね。日本の他の山、あるいはヒマラヤやヨーロッパ・アルプスの山の稜線とは異なる。独立峰の山容ということでは、アグン山とかポポカテペトル山は似ているが、どちらの稜線も富士山のような直線ではない。

本にはまた「(富士山の稜線の)そのスケールの大きさ、そののんびりとした屈託のない長さは、海の水平線を除けば、凡(およ)そ本邦において肉眼をもって見られ得べき限りの最大の線であろう」(小島鳥水)とある。

なるほど、稜線の「線」に着目してるわけですか。ふつうの山っぽくない奇妙な山と書きましたが、富士山は左右の稜線が直線で、上が水平の直線・・・つまり台形なので、自然の山の類型化したイメージから外れてるんですね。

自然に直線は存在しないというイギリスの造園家の言葉がありました。富士山の姿は、反自然的な景観ということですか。奇妙な山に見えたのが分かってきました。

直感は統合された感覚なので、富士山を眺めていて全体としてなんか奇妙に感じられても、分析的に見る眼ではなかったから、その理由が分からなかった。それを指摘した文章を読んでやっと気づきました。

前回、最後に「(江戸時代の)庶民の贅沢」を紹介したとき現代の庶民の贅沢についてもふれた。実は、書いていて少し違和感がありました。

格差社会といわれる現代、庶民といっても幅広いわけで、自分も含めて知り合いは、だいたい庶民の中でも下の方。たまに美味しいものを食べ、ちょっとした旅行にいく、そんな庶民の贅沢を楽しむ余裕もあまりないのが実情。そんな人たちのことです。

貧すれば鈍すという格言がある。でも、なかには貧にして楽しむ(論語)みたいな人もいるのではないか。

思い浮かべるのは、北宋の文人、蘇東坡のことです。流罪に遭いながらも窮乏生活の中で、 自然を愛で、 詩文を作り、書画を描き、友とつきあい、ついでに東坡肉(中華料理)を考案した人。

ああ、蘇東坡は士大夫でした。つまりエリート。でも、そんな特別な人じゃなくても、凡庸な庶民の中にも貧にして楽しむ人がいるのではないか、日々、生きることの中に楽しみを見つけること。心の持ち方次第で、いくらでも開けてくるのではないか。

「へうげもの」の登場人物、 茶人の丿貫(へちかん)のようなノリならそんなに難しくないんじゃないか。別に人と比べてどうこう気にすることでもなく、要は、自分の気持ちが充足できればそれでいいのですから。

今回は、三界の中では欲界、ドロドロした話しが多く、ちょっと気がひけるのですが、まあ、人間界はいろいろあるので、これもその一面ということで。

アパートで一人暮らしの友人がいる。仮にAさんとしておきます。電話でときどき雑談している。いかに安上がりに暮らしていくか、そんなことを日々、研究している人で、当然、自炊。玉ねぎ10キロを600円で買ったので分けますよとか、トビウオが山盛りで安かったですが持ってきませんかとか、浮世離れしたところ、常ならざるところが面白い。

経済力はないけど、生存力があるというのが個人主義者(?)Aさんの生活パターン。 かってアジアやアフリカの途上国を貧乏旅行していた旅の知恵が身についていて、今はそれが生存力に転化している。

普通の人だったら鬱になってもおかしくない状況なのに、そうならないのは、本人の資質もあるでしょうが、バックパッカー時代に生存力を鍛えられたことが大きい。窮すれば通ずですね。そんな旅の体験がAさんの財産になっている。

Aさんのしぶとい生存力を見ていると、大地震があっても核戦争が起きても、飢餓や疫病、なにがあってもこの人は生き延びるような気がする。都市生活者型のサバイバリストというか、要は、コアな個人主義者、別の言い方をするとエゴイスト。

・・・ちょっと横道に逸れます。自分はいくつもの危うい状況を、例えば戦場でも超えてきましたが、生きているのは、偶然の要素が大きかった。正直、能力も生存力もたいしてないなと思っている。

何度も偶然に助けられ、ある場合は、偶然、見知らぬ人の好意で助けられた。そんな偶然が繰り返されると、偶然x偶然x偶然・・・と確率的には理解できなくなり、神仏の加護のようなものを感じられざるを得なくなってきた。幻覚とか幻聴の類ではなく、経験科学から導き出された結論のようなものとして受けとめている。だから神仏といっても、別に、特定の宗教ってわけではなく、超越的な何か。自力の信仰ではなく、他力の信仰に近い。

なにが言いたいかと言いますと、人はいろんなパターンがあって、ここでは生存力を持ち上げてますが、それにこだわることもなく、自分のパターンでやりましょうよ、ってことです。

Aさんの生存力の一例、なんか可笑しかった話しです。Aさんは、エジプトで、滞在費を稼ぐためにテレビドラマに出ていた。演技経験はゼロ、それでも出来る役があった。

エジプトでは、イスラム教の戒律に反した人間=ならず者という社会通念があるので、酒を飲んだり(実は水を飲むだけ)、女性にちょっかいを出す(ふりだけ)、それで悪役が務まった。極悪というよりは醜悪の方の悪。

テレビの視聴者にとっては、法律を犯した人=犯罪者よりもイスラムの教えに反する人間の方が嫌悪すべき存在で、現地の俳優はイスラム教徒なのでそういう役はやりたがらない。そこでお鉢がまわってきたわけです。

イスラエル軍の兵隊とよく似た軍服を着て出演したりもしていた。当時は、第四次中東戦争の記憶もあって、エジプトの人々にとってイスラエルは憎き敵、その兵隊は鬼畜という目で見られていた。

えーっ、日本人では顔つきが違うんじゃないかと思うのですが、向こうのテレビはあんまり細かいことは気にしない作りだった。後にふれますが、本人の容貌がそんな役に向いていたこともある。

カイロの街を歩いていると、テレビを観ている子供たちがあーっ、怖いと声を上げるぐらい顔を知られるようになっていた。

・・・そういえば、天本英世という俳優さん、死神博士とかムー帝国の長老とか演じてカルト的な人気ありました。画面の中の天本さんは、不気味な容貌、偏執者というかエキセントリックな雰囲気、存在自体が非日常的だった。

並の悪役にとどまらない特異性として、世界征服の陰謀を企てている悪の秘密結社の首領みたいな荒唐無稽さが味でした。今だったらQアノンの陰のリーダーといった感じ。

一時期、仕事の用事で三宿にいくことがあった。・・・また横道に逸れますが、交差点の近くにある古本屋、江口書店には子供のころ毎週、通っていた。レジの台に高く平積みされた本が何列も連なり、本の壁が出来ていて、その奥のコックピットみたいな隙間に店主のおじさんが座っていた。

昭和はじめの円本が新本のようにたくさんあって、本を開くとページから戦前の匂いがした。ちょっとすえたような静謐な匂い。

あれから月日がたち、店主さんは亡くなり、最近、通ったときは店のシャッターが閉じたままですが、聞くところ、あの店は古本屋業界(?)のレジェンドになっているようです。

通りに面したファミレスに入ると天本さんがよくいました。そこを事務所代わりにしていた。特異な風貌なのですぐに分かる。挨拶するぐらいでたいして話さなかったけど、ごく普通の人でした(当たり前)。

いま結びついたのですが、Aさんの容貌、天本さんに似ているのに気づいた。ともに180センチ以上の長身で痩せ型、彫りの深い顔つきの細面、世界共通なんでしょうか、視聴者の想像力を膨らませるのにうってつけの容貌。・・・なんの話しをしてたんでしょうか? ええと、貧乏飯の話しでした。

毎日、何を食べているか、Aさんの貧乏飯の聞いていると、本人にとっては必死にやっていることでしょうが、聞いている方は、いかに安く食べるかの工夫を楽しんでいるような感じです。巻頭でふれた蘇東坡に通じるところがある。

蘇東坡の創作といわれる料理、東坡肉は、いまは中華料理の定番の一つになっていて、沖縄のラフテーもこれから派生した料理という説もある。しかし、その時代、豚肉は卑しい食べ物と見なされていたとか。東坡肉はそんな食材を使った貧乏飯だったわけです。

Aさんの家の台所にガスはない。カセットコンロで煮炊きしている。ガスボンベは安売りの店で3本で200何十円、夏は一週間に2本、冬は3本使うとか。ガス代よりも安くすむ。

以前はコンビニの弁当、レトルトや缶詰を安く買えるときに食べていたが、5年ほどそんな生活を続けているうち、体調を崩し、体のあちこちが痛くなってきてやめることになる。安いだけで不健康な食だった。

今は、自転車で新大久保までいってハラルフードの店で豆を買ってくる。レンズ豆、ウズラ豆、ヒヨコ豆など1キロ200円で買える。炭水化物の米やパスタ(小麦)を控えめにして、ビタミン、ミネラルの豊富な豆を増やす食生活。肉や魚は食べなくなった。

貧乏飯として豆に目をつけたところ、Aさんでなければ思いつかないのではないか。

中東には豆を使った料理が多い。インドのダールもそう。フムスも、と豆を食材としてよく用いる文化圏ではいろいろな料理がある。

Aさんは豆を煮て、味付けはいろいろ、塩、味噌、スパイス、卵など選んでを入れている。

ついでに、卵って、都会生活のサバイバルでは最も重要な食材かも、最近、そんな場面に出くわした。ホームレスで、小さな公園を拠点の一つにしている人がいる。

その人がスーパーで買ってきた食料、それが生卵でした。なるほど、 価格と栄養価のコストパフォーマンスでは、卵がいちばんだし調理する必要がなく、そのまま飲み込めばいい。ギリギリの現金で卵を選んだのは、生活の知恵なんだなと思った。

ついでのついで、荻生徂徠の貧乏飯ってのもありました。若いころの貧乏生活で、三食、豆腐のおからを食べていた。また、戦後の食糧難の時代、配給の食パンに味噌をつけて食べていた小説家とか、こういう話し、探していくとたくさんありそう。

ハラルフードの店で売っていた豆の話し、すらすら書いていますが、Aさんは、自転車で都内の食材店を探しまわり、価格と栄養価の両方を考え、試行錯誤を繰り返した末、この貧乏飯にたどり着いた。

予々、Aさんの生存力、凄いなーと思っているので、そのAさんの結論なら、これこそ究極的な貧乏飯だと思っている。

(ロシアのナマズ。どーんっとしている。本文とは関係ありません)

近所のおじさんで、朝、ときどき話をするBさんは、昔、テキ屋をしてたり飯場を渡り歩いてきた人。やはり一人暮らし。先週、雑談していたら、飯場にいたころナマズを獲ってきて鍋にしたと言っていた。

実は、以前からナマズ鍋にはこだわりがあったので話しに引き込まれた。というのは「怪談蚊喰鳥」(1961年、大映)という映画のワンシーンがずっと記憶に残っていたからです。

怪談物なのに、いつまでたってもお化けが出てこない変な映画でした。どんな話しかというと、「大映が真夏に放つ『怪談蚊喰鳥』は人間の業ともいうべき、凄まじき物欲と色欲に対するあくなき執着が巻き起こす悲劇を描く」(角川映画の説明文)・・・これだけでは、なんだか分からないけど、ドロドロ凄そうなことだけは分かる。

大映は、有名なワンマン社長がいて、その人の好みだと思うのですが、愛欲がらみの因果話しと仏教の教えが混濁した変な映画がたくさんある。浅草の映画館でよく観ました。

この映画でいちばん印象的だったのは、沼から獲ってきたナマズを調理するシーン。葦の茂ったジメジメした沼にいるナマズを獲ってきて、長屋の土間で調理する。 モノクロの映画で、それが土俗的なイメージを膨らませている。

それから、包丁でナマズをトン、トンと輪切りにして小ぶりの鍋に放り込む。七輪の上に鍋をのせ、下から団扇でパタパタして煮込むシーン、あの鍋は飯田屋のドジョウ鍋と似ているなと思いながら、見ていて無性に食べてみたくなった。

以来、いつかあんなナマズ鍋を食べたいと思っているのですが、実現していない。

Bさんは、千葉の飯場にいたとき、近くの用水路にナマズがいるのを見つけ、ミミズを餌に釣ってきた。 30センチぐらいのナマズが15、6匹獲れた。

飯場では、お金は盗まれるはろくな奴がいないからナマズのいる場所は秘密にしていたとか。キノコ採り名人が松茸山のポイントを他人に隠しているみたいな口調。

じゃあ、だいたいどの辺りだったの? 聞いたら、う〜ん、と悩んだ末、取手の競輪場の近くと告白。・・・ああ、これは競輪にハマってたのをバレないように口籠もってたのかも。世間の目からすれば、Bさんはお金が入れば朝から酒とパチンコ、競輪、競馬で擦ってしまうダメ人間なわけですが。

調理はシンプル。まず水桶に入れて泥を吐かせる。それから飯場の台所で頭とハラワタを除けて、輪切りにして鍋で煮るだけ。飯場で作っているから飯場料理。

「ぶつ切りの肉の山もり鯰鍋」(俳人・野村喜舟)・・・こんな感じですね。

粗塩をつけて食べる。味は聞いても、美味しかったよぐらいで、はっきりした言葉が出てこない。もともと寡黙な人なので、あんまり言わない。その分、聞いているこちらは夢が膨らむ。

勝手に飯場料理と言ってますが、他にもテキヤ料理もそうで、粗野な中にも常民の日常的な食とは異なる非定住民の食の遺風を感じている。潜在的な意識の領域のことではっきり言い切れないですが、映画のナマズ鍋に土俗的なイメージを感じたのもたぶん源泉は同じ。それがいっそう夢を膨らませている。

ところで、ナマズってそんなに簡単に獲れるんでしょうか? 素人が手作りの仕掛けで獲れるのか。聞けば、Bさんは、子供のころ小学校にはあまりいかず、裏山でメジロ、ウグイス、ヒヨドリなど野鳥を獲ってきては、道端で鳥を売っていた。通りがかりのトラックの運転手がメジロを買ってくれたとか。そんな生活をしていたので鳥や魚を獲るのはお手のものだった。

今の感覚では、小学生が学校にいかず鳥を売ってるのって変な話しですが、昭和の高度成長の頃までは、そういうこともあったんですね。

そういえば、戦争中、ビルマ戦線の極限状況を生き延びてきた人で、野鳥獲りの名人がいました。田圃でウナギを手で獲ったりするのも上手、ジャングルで、鳥や魚を獲っていた技が身についていた。

カスミ網で獲ったツグミが焼き鳥屋に並んでいて、スズメの焼き鳥もふつうにあった時代、鳥を捕まえ生計を立てていた人たちがいた。

伊豆の山で鳥黐(とりもち)を使ってメジロを捕まえ、こ使い稼ぎにしていた。今は違法になっていますが、そのころは、メジロの鳴き声を競いあっていた趣味人たちがいて、メジロは愛玩用に売り買いされていた。

お金が入ると、各地の公営ギャンブル場をまわっていた。インパール作戦は、兵隊の8割が死んでいて、補給が途絶え餓死者が多い。帰国はできたけど、人間が壊れ、変わってしまった人でした。いま振り返ると、嬉々として競輪場や競艇場を渡り歩いていた姿、本人にはそれが地上天国だったのかも。

貧乏飯のAさん、飯場料理のBさん、共にいまの日本社会の中ではマイノリティー的存在かもしれない。でも、窮すれば通ずの人生体験を通して得た知恵で楽しみを見つけていました。・・・今回、通して読むと、富士山の話から、エジプトの悪役、ハラルフードの豆、怪談映画のナマズ鍋、飯場、メジロ獲りと話しの流れが支離滅裂、毎度、そんな感じで申し訳ありません。

☆世界の香など揃えたショップ。よかったらご覧下さい。 http://alteredim.com

蝋梅の香り/寒ボラの臍(へそ)/江戸前の鮨

陽が少し長くなってきた。宵の口、東上野の寺町を歩いていると、ふわっと仄かに甘い香りが漂っている。道路脇にある小さな寺の庭の蝋梅(ロウバイ)でした。

蝋梅の花は大寒のころに咲く。毎年、この香りを聞くと、新しい一年が動き出したんだなと感じます。

蝋梅は、梅の字が入っていますが、梅とはまったく別の潅木。蝋細工のような半透明の黄色い花びらと甘い香りが特徴。半月遅れぐらいに開花する梅の香りは、濃密な艶のある甘さですが蝋梅の香りは清楚で透き通った甘さ。

息をしていて感じました。寒い日の冷えた空気と蝋梅の透き通った香りは絶妙に合っている。季節が温かくなって空気が緩んできたら、このシャープな香気はぼやけてしまう。

寺のお堂と住居はつながっていて、戦前の民家のような造り。 周りを囲んでいるビルは夕闇に溶け込み昏くおぼろげ。街はコロナ禍で人も車も少ない。このあたりは、かって空襲で丸焼けになっているのですが、この一角には戦前の面影が残っている。少し歩けば浅草、昔の浅草の芸人さんたちはこの近くの長屋に住んでいた。

蝋梅の香りに惹かれ、足をとめていると、ここは・・・と言っても僅か数メートル四方の空間ですが、過去の日本が途切れることなく続いているスポットのように感じました。

昨日は、鮮魚の店に寒ボラが出ていた。ボラといえば唐墨(カラスミ)が有名。でも、それ以外、刺身や煮魚では身に魚臭さがあることや、都会の汽水域にいる魚といったイメージで退いてしまう人が多い。釣り人もボラは雑魚以下の扱い。

お台場のビルの屋上から湾岸の向こうの冷凍倉庫や物流センターを眺めていると、海面からよくピチャと跳ねている魚。浅草の吾妻橋のテラスで休んでいると、川面の下に泳いでいるのが見える黒く大きな魚。都会の真ん中で見かけるので、どうも刺身の魚とは結びつかない。

店先で見ていると店の人、「寒ボラは臭いが消えていて洗いか、刺身でもいいんですよ、大阪湾で獲れたボラ」と話しかけてきた。 けっこう大きい、50センチぐらい。値段は高くない。

ん~、まあ、食べたことないので持ち帰ってきた。美味しそう、珍しい、安いからとかではなく、食べたことないからという消極的な動機、このパターン、だいたいは外れるのですが、今回は、当たりでした。

寒ボラ、なかなかよかった。三枚に下ろし、刺身にして食べたら美味しかった。しっとりとした身、ちょっとアジに似ているが、アジの脂っ気、クセがない。

食べた後、口の中に豊潤な旨味の余韻がしばらく残っていた。後から思い返すと、この旨味の余韻がボラの刺身の醍醐味だと思う。

調べると、昔は、江戸湾で獲れる代表的な魚の一つだったようです。「鯔背(いなせ)」や「鯔(とど)のつまり」といった言葉の語源はボラ(鯔)に由来している。江戸時代は、それぐらい身近な魚だったわけです。

同じく汽水域にいるスズキもそうですが、今は、格下に見られているけど、江戸前の鮨(のネタ)は、こんな味なのかもと想像した。スズキは旨味はあまりないですが、身の口当たりが柔らかくさっぱりしているところ、ボラと似ている。

そしてボラのヘソ(臍)、本当はヘソではなく幽門という胃の筋肉。見た目、そろばん玉のような、人間のヘソを大きくしたような、よく命名したなと思う。

茹でて食べたら、実に美味しい。 これは珍味と言われてる。 イカのクチバシ(とんび)ような、サザエの肉質部のような濃密な美味しさ。筋肉繊維の発達した部位のタンパク質の味だと思うのですが、この美味しさは新発見でした。

さらに残ったアラで出汁をとり、それに市販のカレールー、豚肉、野菜を入れてカレーを作った。これも美味しかった。旨味のカレーをイメージして作ったのですが、まさにその通りの絶品。インドやネパールのスパイスのカレーとはまた違う美味しさ。 そう、昭和の蕎麦屋さんのカレーを濃密にした味です。

ボラの刺身から、ふと江戸前の鮨の味に想いをはせる。江戸前と呼ばれる範囲は、だいたい東京湾の隅田川の河口から羽田あたりの海(これは狭義、旧江戸川でもいいのですが、とりあえず) といわれているので、そこで獲れる魚をネタにしている。

いまは、都市の一部になっている海で、工場や生活排水、埋め立て、それに3.11の影響を気にしてる人もいるし、そこで獲れる魚の刺身を珍重しているという人はよほどの変わり者。今、江戸前の鮨を謳っている店のネタは、他の海で獲れた同じ種類の魚で、まあ、当然でしょうか。

江戸時代、趣向をこらした上方の鮨と違い、江戸前の鮨は、酢飯に刺身を載せて握るだけ、ほとんどネタで決まる素朴でシンプルなもの。その昔、発酵食品だった元々のすしとは別物だし、考えてみれば原始的な料理だと思う。

ところで、いま江戸前を謳っている鮨屋さん、本当に江戸前の鮨を知っているんでしょうか。素人の自分が、釈迦に説法みたいな話で、気が引けるのですが、ボラのいきがかりで、そんなことも気になる。

というのは、これが江戸前の鮨と言ってても、実際に江戸時代に鮨を握っていた人も食べた人も、もういない(あたり前)。だから先代から伝え聞いた話しとか、文献に書いてあることを基に江戸前と言ってるわけですよね。

当事者が直に体験、見聞きしたことを語っているのが一次情報。それを元にして作られたのが二次情報、孫引きが三次情報・・・。一次情報だって、見間違い、記憶違い、書き間違い、さらに嘘や誇張が混じってることがあるのに、それをコピーしたり編集して作られる二次、三次情報を基にして言ってる話し、どこまで信じていいのか?

嘘といえば、旧石器時代の石器の発見者や慰安婦問題で証言した人物とか、共に本人の捏造なのですが、時代に大きな影響を与えた人がいた。なんと言えばいいのか、ほんとに困った人たち。

一方、そんな困った人たちにコロリと騙されてしまった人たちの側、考古学者やメデイアの記者にも問題あるんじゃないか。だって、骨董の商売人同士だったら騙された方が甘いってことだし、諜報のプロ同士の場合も騙された方が愚かってことでしょ。だから考古学者や記者がアマチュアレベルだってことだと思うわけです。

・・・ちょっと横道に逸れますが、蒋介石が晩年、自伝を書いたときに言ってた言葉があります。曰く、この自伝に嘘は書いていない。でも、自分の全てを書いてるわけではない。なるほどね、と思いました。

書いていることは全て本当だけど、全てを書いているわけではない。都合の悪いことや隠したいこともあると認めているわけで、それが本人なりの誠実さだったのかもしれない。

また、自らの志として知っていても書かない、公にしないという人もいる。倫理観というか、節(せつ)、生きざまの美学っていうのでしょうか、「政治犯」の中にそんな人がいる。

一次情報で確かな情報だとしても、それ以外に自主規制している情報もあって当然と見ています。

手元にある本を調べてみましたが、江戸前の鮨のネタについて、自分が知りたいと思っているような情報は載っていなかった。ネットには、あるにはあるのですが、有名な『守貞謾稿』の孫引きのような三次情報が多い(全部はチエックしてません)。

ネタの魚は、ざっくりアナゴ、サヨリ、シラウオ、ヒラメ、タイ数種類、キス、アジ、コハダ(コノシロ)の名前が上がっている。

ついでに一言。浅草川(隅田川)の海苔とシラウオは江戸名物としてよく知られていた。

刺身としては、総じて比較的淡白な、しつこくない味、今の日本人には物足りなく感じられる味といった印象。といっても、昔の人と現代人では、味覚も違っていたはずで、昔の人たちには違う味に感じられていたのかも。

肉食と化学調味料、それに食品添加物、防腐剤、人工着色料などを摂って育った今の日本人の味覚と、江戸時代の人の味覚は、違っているはずで、同じものを口にしても感じる味にずれがあると思うわけです。

また、日本の伝統的なスパイス(薬味)は、サッと抜けていく風味がメインなのに対し、昭和の後期から根付いてきた南の地のスパイスははっきりした味の強さで、日本人の味覚に影響を与えている。近年、トウガラシの激辛の食べ物がもてはやされていますが、激辛の味に舌が馴染むことで新しい味覚を覚える一方、その副作用(?)として昔の日本人の味覚が分からなくてなってしまうのではないか。

そうなると、今の日本人には、ほんとうの江戸前の味は分からないということになってしまう。行き止まりになるので話しを変えます。

ところで、上に列挙したのは、当時の有名店で握られていたネタで、ふつうの江戸前も同じ種類の魚だったのか、そんなことも気になる。

ネットを検索すると、「東京湾でよく釣れる魚ベスト10」というテレビ番組の情報があって2つは重なっている。重なっていない8種も刺身でも食べる魚なので、実際は、もっといろんな種類の魚が江戸前のネタになっていたのではないか。

なんでこんなこと書いているかといいますと、ボラの刺身がけっこう良かったので、ボラを贔屓して、江戸前の鮨のネタだったに違いない、と思ったのですが、そういう話が見つからない。

見つからないのは、現代の江戸前の鮨屋さんも、釣り人もはなからボラを相手にしない、無視というか差別(?)してるからなのではないか・・・なんか、くだらないこと書いてます。

江戸には町に一、二戸の鮨屋があったそうです(『風俗辞典』1957、東京堂)。江戸の町の数は1600~1700なので、2000戸を越える鮨屋があったことになる。

武家と寺社の領地を除いた庶民の住んでいるエリア(江戸の面積の15パーセント)にそれだけの数の鮨屋があったってことは、その多くは屋台かと思いますが、けっこう多いなと思う。

自分の定義では、そういう店で食べられていたのが、ほんとうの江戸前の鮨ということになる。

冷蔵庫、車のない時代、ネタの魚は、海で獲ってから痛(いた)まないうちに店まで運ばなければならない。江戸のエリアは大まかに三ノ輪から品川を直径とした半円内なので、陸上げされた魚を数時間でどこの店にも届けられたはず。もちろん徒歩で運んでいた。

江戸前鮨(=握り鮨)は、短時間に生魚を店に供給できるシステムの整った都市だから生まれた料理だと思いました。前近代の世界では、日本以外の国では生れようのない風変わりな料理だとも思う。

江戸で握り鮨が生まれ、また庶民に受けたのは「江戸っ子は、好んで鮮魚を食う。三日食べないと骨と肉が離れると言っている」(『江戸繁盛記』寺門静軒)ということが大きかったと思う。

生魚好みの嗜好は、日本が国として成立する以前、黒潮に乗ってやってきた南の海洋民、最初は房総半島の先っぽに上陸した人たちかと思いますが、それから浅草あたり(その頃は海岸線が浅草や向島まで入り込んでいた)にたどり着いた人たちの食習慣だったからではないか。

江戸で生まれた握り鮨は、庶民が屋台でささっと食べるもので、魚の種類は先にあげたものより、もっと多様だったのではないか。それが江戸前の鮨の実情ではないかと思うわけです。

でも、そういう当たり前の日常のことは、あまり書き残されていない。記録に残っているのは、有名な料理屋の話しで、それはそれでいいのですが、実情は、いろんな生魚、もちろんボラも、その刺身を酢飯の大きな塊に載せ、さっと握って出していたのではないか、そんなふうに想像している。

ついでに・・・江戸前の鮨を本で調べていたとき、江戸時代の食生活で、へーっと思った話がいくつもありました。その中から三つほど引用します。

海鳥の作る鮨

「ちなみに海の鶚(みさご)が海岸の巌などに貯え、自然に潮水で熟した小魚は、鶚鮨と呼んで、昔から漁夫たちがとりに出かけたものであるが、酢の味に似ていたという。」(『風俗辞典』1957年、東京堂)

これは『甲子夜話』に書かれている話を紹介したもの。大分には、鶚鮨をまねて生まれた鮎の竹鮨という郷土食があるとか。

そういえば、夏になるとクヌギの樹液が茎のくぼみに溜まって発酵し、あたりに芳香を放っている。要するに猿酒です。

毎日、近くを歩いているので気になってしょうがなかった。野外の樹木だし、木屑や小さな羽虫、カナブンがくっついていて口にするのはちょっと。でも、何日目か、好奇心を抑えきれず舐めました。けっこう美味、そのうち書いてみます。

サルやオオカミも食べていた

「近所の獣肉屋へときどき狼や猿を売りにくる甲州辺の猟師が、この頃も江戸へ出て来て、花町辺の木賃宿に泊まっている。」(『岡本綺堂 江戸に就いての話』1956年、青蛙書房)

当時、肉食は一般的ではなかったですが、 江戸には獣肉屋が何軒かあって、両国のももんじ屋という店だと思われる。この店は、創業300年を越え、現在も営業しているんですね。

調べていたら1971年、大阪万博の翌年に出版された本に、当時、この店ではサル鍋が食べられていたと書かれていました。もちろん今はもう出していません。

ジビエは知っていても、それはシカとかイノシシのことで、オオカミやサルって、食べるってこととは全く結びつかなかった。えーっ!という感じ。

寺門静軒の『江戸繁昌記』には、幕末の天保のころには「山鯨」の看板を出した店が数えきれぬほどに増えていたとか。肉屋さんのことですが、いまと違うのは家畜の牛や豚はなく、獣肉だけで、イノシシ、シカ、キツネ、カワウソ、オオカミ、クマなどが並んでいた。

時代小説には犬を食べる話が出てくる。でも、オオカミは知らなかった。オオカミはすでに絶滅していますが(生存説もあり)、オオカミやサルを食べるという発想、なんか奇異というか変な感じで、言葉にできない不可解さ。いまのところ、今年、いちばんビックリした話しです。

頭を真っさらにすると、中・大サイズの動物という括りではみんな一緒なのに、別物とみなす固定観念が刷り込まれていたってことでしょうか。物事を枠にとらわれず考えているつもりで、案外、死角というか、枠にとらわれていたなと思う。

庶民の贅沢

「とにかく鰹魚(カツオ)、鰻、白魚(シラウオ)を食うなどという事は、いずれも食好みの贅沢の中に数えられていた。」(同上)。

「むかしは鰻を食うのと駕籠(かご)にのるのとを、平民の贅沢と称していたという。」(同上)。

むかしというのは江戸時代のこと。岡本綺堂は明治5年生まれ、両親は江戸時代の人です。岡本綺堂は江戸時代の生活を知っている人たちから「むかし」の話しを聞いていた。

平民は、庶民のこと。駕籠は現代でいえばハイヤーでしょうか、あるいは旅行、当時は遠方の地にお参りにいくことでしたが、そんな意味も含まれているのかも。輸入した鰻はスーパーに並んでますが、国内の天然ものは昔よりも高級品になっている。

たまには美味しいものを食べ、ちょっとした旅行にいく、そんな感じでしょうか。

庶民の贅沢は、科学・テクノロジーの領域を除くと、江戸時代と現代、それほど変わっていないようにも思える。庶民は昔も今も慎ましく暮らしていて、たまにささやかな贅沢を楽しむ。100年、200年後の未来もそんな感じかも。

21世紀に入ってから人間は、ネットやスマホ、ゲームなどバーチャルな世界の方にもっていかれてる。今後、地球規模で富の不均衡の是正が行われ、人類の平等化が進むと、また、世界人口はしばらく増え続けるわけだし、さらに環境問題もあって、この傾向はさらに磐石なものになっていくはず。

キューブリックは、映画を観ているときの人間は夢をみているのと同じリアリティにいると言ってました。思うに、20世紀はじめの映画の発明は、人間界をバーチャルな世界が侵食しはじめる嚆矢だった。半世紀後、テレビが普及する頃になると現実とバーチャルが拮抗し、世紀末、インターネットになると現実を超えてきた・・・この1世紀は電化の時代だったんだなと思う。

ということでは、人間世は現実の代償として夢の中で贅沢をする方向、マトリックス世界というか、そっちに進んでいるように思える。

・・・一方、そもそも贅沢ってそんなに魅力的なんでしょうか? 贅沢とは縁のない生活をしてるから言ってるわけではありませんが、慎ましい暮らしでも楽しいことや面白いことはあるので、それで十分という気持ちです。

☆世界の香など揃えたショップ。よかったらご覧下さい。 http://alteredim.com

今年、いちばんのキレイ&いちばんのビックリ

2020年も残すところあと2日。今年は新型コロナで大変でした。

2月の中旬、横浜港に停泊したダイヤモンドプリンセス号のニュースが連日、テレビで報道されていたのがずいぶん昔のことのよう。あれから春、夏、秋そして冬と季節感の欠けたのっぺらぼうのような日々が過ぎていった。

6月、浅草の地下鉄銀座線の改札口を出てすぐの地下商店街にあった「たんぼ」が閉店した。この店の名物は肉豆腐。 旦那さんが亡くなられてから女手一つで店をきりもりしてきた。肉豆腐定食は昭和の味がしました。

それから湯島の「天久」の閉店。湯島坂下から不忍池の方にちょっと行った所で、江戸風のごま油で香ばしく揚げた天ぷら、この店の天丼、濃いめのタレとご飯の相性が格別旨かった。 また、神保町のキッチン南海、ずっと行ってないまま閉店のニュースをテレビで見ました。

近所のすし屋さんが唐突に閉店した。実は一度も入ったことはなかったですが、深夜まで頑固おやじ風の店主一人でやっていて、いつも帰るとき煌々と明かりが灯り、のれん越しにお客さんの姿が見えた。

世田谷通りの信号待ちをしているとき、並木の銀杏の向こうに店が見え、毎日、今夜はまだ空いているな、今夜は遅くまでお客さんが多く賑やかだな、と目に入ってきてしまう。いまシャッターの降りた暗い店を見ると、自分の世界の一部が消失しているように感じる。

コロナ禍は、個人経営の飲食店にとってほんとに酷、そして世代交代の流れ=時間を加速させている。人間世の常で遠からず引退するにしても、もう少し先までは残ったはずのものが消えていった。

いちばんのキレイ

9月中旬、空が高くなってきた秋晴れの朝、近所の路地を歩いているとき目にした鈴なりの赤い棗(ナツメ)の実、今年、いちばんキレイだなと思ったのはこれでした。

この路地は真っ直ぐ西の方角に延びている。歩いていると、路地に面した家の庭に大きなナツメの樹が植わっているのが目に入る。二階建ての家屋よりも背が高く、茂った枝に熟した実が覆うようについていた。

東から朝陽がナツメの樹に真っ直ぐに当たり、赤い実も緑の葉もキラキラ輝いている・・・別になんということもない景色に思われるかもしれませんが、ちょっと違うんです。

ナツメの表皮はツルツルで光沢のある赤、最も赤のよく出ている珊瑚の色で、そこに光が当たるとまるでガーネットの粒のよう。また、なかには、所々、萎んだへこみのある実もあって、へこみに光が当たると乱反射して白光に瞬くように見える。緑色の小さな葉も緑釉のような光沢があるので、朝陽を浴びた樹全体が赤、白、緑の光の粒になり、真っ青な空とのコントラストで引き立てられている。

実が落ちるまでの半月ほど、晴れた朝は、足をとめて眺めていた。この心象、写真には写せないので、何度も見てはイメージを胸というか、記憶というか、内界に焼きつけた。

去年は、星と鉱物、どっちがキレイかなんて、とりとめなく思い巡らしていましたが、今年は、これでした。そう、2月の宵の口、寒風の吹きっ晒しのビルの屋上から見た月の地球照も絶美だった。透き通った群青色の夜空に月齢3.5の細く輝く白い月。欠けた部分が地球の反射光で仄かに円(まる)く見える。仄かに黒い色感はコヒーゼリーのよう。

先の木星と土星の最接近はいまいち。また、人間が作ったものでは、それほどのものとは出会いませんでした。

いちばんのビックリ

「新潟県の佐渡島では、島で生まれて生涯、島から出なかった人もいる。それどころか、島の内陸部で暮らし、一度も海を見たことのない人もいた」・・・久しぶりに会った友人と雑談していたとき耳にした話しです。

友人は埼玉で生まれたのですが、佐渡島出身のお父さんから聞いたそうです。時代は、昭和の戦前から戦後すぐぐらいのことだと思います。

えーっ、島で生まれ一度も海を見ないで一生を終える人がいたなんて! その人にとっての世界は生まれた家の近所だけだったってこと? そんなことってあるんでしょうか。まるで映画の「トゥルーマン・ショー」みたい。

四国、九州、北海道、本州も世界地図では島だし、海を見ないまま一生を終える人もいるかもしれないとは思う。でも、佐渡島って、そんなに大きくはないのでは? 行ったことがないので実感がつかめない。

ちょっと調べると、佐渡島の面積は東京23区よりも広く、大阪府の45パーセントだとか。東西の両側をついたてのような山地に挟まれた国中平野がある。

平野の真ん中にいたとしたら南北両端の海岸まで7キロぐらい。平野は山手線の内側だけが世界といった感じでしょうか。最初、聞いたときにイメージしたよりは広く、ありえない話でもないような気がしてきた。

それにしても、その人は外の世界には関心、好奇心なかったんでしょうか。新潟の街に行ってみたい、船や汽車に乗ってみたいとか。海ってものを見てみたいと思わなかったんでしょうか。・・・そういえば、北朝鮮では自分の住んでいる所から半径40キロ以上離れた場所に行くときは当局の許可が必要だとか。脱北者の人の語っていた話しです。

考えていくと、結局、人間にとっての自由とは何かって問題になるのではないか。

人間は自由がなくても生きることができる。 自由よりは生存の方が優先順位としては上位にある。「自由刑」は、人を牢屋に入れて自由を奪う刑罰ですが、それでも生存は保証している。

狭い世界の中だけで生きるのは自由刑の受刑者と同じようにも感じるのですが、ただ自発的にそういう生き方を選んでいる場合もあり、自由がないとは感じていないのかもしれない。もし竜宮城みたいなところにいたら、あえて娑婆世界に戻りたい、行きたいとは思わなくなるのかも。

あるいは、唐突な比喩かもしれませんが、家の中で劣悪な状態のまま多頭飼育されていた犬を救出し、保護犬として育てている人から聞いた話で、そういう犬は散歩で外に出るのを怖がるとか。これは人間にも当てはまるのではないか。

佐渡島の話に出てきた人はどうだったのでしょうか?

そういえば、昭和天皇の発言の中に、戦前、20歳のとき初めて訪欧したときの感想があり、そのとき「自由の楽しみ」をはじめて知ったと語っていました。

それまでは(あるいはそれからも)、江戸城の奥でかごの鳥みたいな人生だったはずで、自由の楽しみという言葉はすごくリアルに感じました。あそこは東京の中心にありながら周りを堀で囲まれていて、小さな島と同じなんですね。

ヨーロッパで初めて街の店に入って物を買う、お金を使うという体験をしたのではないか。資料を見ていて、ある皇族が、イギリスで店の人にお金を手渡しして、お釣りを受け取るという動作に戸惑ったという言葉がありました。未体験の行為だったので、手を出すタイミングがつかめなかったようです。本人にとっては凄い体験だったんだろうなと思う。

昭和天皇は後年、若き日の訪欧をたびたび懐かしそうに回想している。その言葉に切なさみたいなものを感じる。あのときが人生で一度だけ体験した自由で、それをいつも想い出していたのかも。

今年の春先、似た言葉をテレビニュースで目にしました。昨年末(12月29日、ちょうど今日)に日本からレバノンに逃亡したカルロス・ゴーン被告のテレビインタビューです。

関西空港でプライベートジェットに搭乗する際、大きな楽器を入れる箱の中に身を隠していた。下の右の写真はトルコ政府が押収したその箱。・・・この作戦、元米軍のグリーンベレー隊員が立案したようですが、江戸川乱歩の怪人二十面相のトリックにありました。トロイアの木馬からある古典的な手口ですね。

箱の中に隠れていたときの心境を聞かれたとき「過程はどうであっても自由とは甘いものだ」と答えていた。「過程はどうであっても」って、この人らしい。それに続く「自由とは甘いものだ」という表現、濃いい。上の写真左は、自由を勝ち取った勝利者の貌といった感じ、怪人二十面相っぽい顔相。

ちょっと横道に逸れます。叶恭子さんの自伝、20年前に出版された本で、タイトルが『蜜の味』。編集者が考えたタイトルだと思いますが、「自由とは甘いものだ」と「蜜の味」って同じノリですね。イブとアダムの食べたリンゴも甘かったんでしょうか?

自由には、権利として与えられる自由と、自分の力で勝ち取るというか自分で生み出す自由があるようです。また、何か行動する、行為する自由と頭の中で考える思考、思想、想像、妄想の自由も別の話になるようです。

さらに、何もしない自由、怠惰とか堕落というか愚行権って言うんでしょうか、隠遁なんかも。隠者、老荘の道の自由ということになる。これは別の言い方をすると、時間を自分のためだけに使う自由ってことですね。人間がこの世にいる時間は有限(しかもそれほど長くない)ですが、自分の自由になる時間ってどれぐらいあるんでしょうか。

「自由の楽しみ」と「自由とは甘いものだ」は通底している・・・砂糖がそうですが、水や食物、塩と違って、なくても生きていける。しかし、昔、初めて精製された砂糖の甘さを知った人は、圧倒的なインパクトに魅せられた。近代以前の世界では砂糖は特権階級しか手に入らない貴重品でした。江戸時代の庶民は砂糖を口にすることなどほとんどなかった。

そういえば、香辛料、お茶、タバコ、酒、コーヒーといった嗜好品は、なくても生存することはできる。戦時中、「ぜいたくは敵だ!」という有名なスローガンがあって、そういったものは贅沢品として統制(制限)されていましたが、世の中から自由もなくなっていたんですね。

佐渡島の話しと競うような話がもう一つありました。それは、ふと耳にした、小学生の子供さんが二人いるお母さんの言葉。家族で多摩動物園に行ったときのこと。

園内を一周して、ゾウやライオン、シマウマなど見てきた後、そのお母さんは、ポツリと「カッパをまだ見ていない。カッパの檻はどこにあるの?」と旦那さんに尋ねたそうです。

カッパなんているわけないよ。あれは想像上の妖怪みたいなもんだから、と旦那さんが言ったら逆にびっくりしたようで、「えっ? 信じられない。カッパっているもんだと思ってた。動物園にいないわけがない」と腑に落ちない様子だったとか。

話を聞いて、このお母さんは、心が豊かな人なんだなと思った。お金に豊かな人でも、心が豊かかというと、多くは、心は普通人というか常人と大差ない。仮に、誰かに大金を積んでカッパ実在を信じなさいと言って相手が承諾しても、このような心の豊かさにはなり得ない。

日本人の大人でカッパが実在していると思っている人、何人ぐらいいるだろうか? カワウソのような他の動物とか絶滅種、UMAとか、あるいは妖怪とか、そういうのがいると思っている人ではなく、本当にそのまま動物として100パーセントいると思っている人。

心が豊か・・・普通人の常識に拘束されていない心。無知とか迷信というのではない。心が純粋とか、優しい、広い、明るいとか、そういうのともまた異なるカテゴリーで天衣無縫の自由なのかも。努力してなれるものでもなく、天啓のような資質なのではないか。

最後に、一昨日かかってきた電話、研師をしていた友人からでした。彼は、興奮した口調でこう言っていた。

「聞いてください! 自分の生まれた年の西暦に、自分の年齢を足すと2020になるんです。さっき知り合いから電話で聞いて、紙に書いて計算してみたらその通りになりました。こんなこと1000年に一度しかないんです!」

えーっ、言ってることおかしい、あたり前でしょ、いつだってそうなるんだけど(誕生日とか細かいことは端折って)。後の付け足しはゾロ目の一種で、1010の次は2020で、次は3030、4040ってことでは1010年に一度だけど、それは前の話しとは別でしょ。

電話の向こうでは、感動して盛り上がっているので話が噛み合わなかった。検索すると、外人タレントの女性のツイッターから広まった話しのようです。

これは、後世、コロナ禍でうっ積した世相を反映した「流言飛語」のひとつ(その変形パターン)と位置ずけられるのではないか。コロナ禍がなかったならば、こんなふうに広く拡散しなかったのではないか。人々の間に情報が拡散していく土壌にストレスや社会不安の高まりが作用しているということです。たぶん、それに敏感に反応するシャーマニックな人たちがいるのだと思う。

昭和20年、戦局が悪化していたときにも、庶民の間で突飛な流言飛語が広まったのを思い出した。当時の憲兵隊の記録に巷で流布していた奇妙な噂や流言飛語が収録されている。予言獣の件(くだん)なんかも出てくる。

日本社会も、世界中どこもそうなのかと思いますが、コロナ禍で結構こたえてはいるようです。でも、こういう状況だからこそ、悲観論にも楽観論にも流されることなく、冷静に物事を見ていきたいと思っています。

☆世界の香など揃えたショップ。よかったらご覧下さい。 http://alteredim.com

イランの小さな庭

庭園やガーデニングのことはよく知りません。だから独断の思い込みで書いている。小さな庭、そこがどこだったかというのはなかなか難しい。イラクのような、イランのような、どちらでもない場所、そこに住んでいた一家の庭です。

その庭を目にしたとき、これは別世界だと感じた鮮烈な印象は、今もありありと残っている。正直に書くと、歳月が経っている分、内界でさらに美化されているかもしれない。まあ、そういうイメージの結晶化で人間の世界は出来ているので、仮にそうであっても想いに変わりはない。

イラクのクルディスタンで泊まった家の小さな庭でした。・・・少しややっこしいですが、イラクのクルド人の支配地区になっていた砂漠(土漠)に隣国のイランから越境してきたクルド系イラン人の基地(以下、砦としときます。その方が実情に近いので)があった。その砦の中は小さな村になっていて、その村に住んでいる一家の庭です・・・分かるでしょうか?

一応、そこはイラク国内になるのですが、イラク政府軍は入ってこれないエリアで、さらにそこだけはミニイランでした。でも、イラン政府と戦っているイラン系クルド人たちの造ったミニイラン。イラク領なのでイラン軍も簡単には攻めてこれない(何年か後にイラン軍機が侵入し砦を爆撃したという話を聞いた)。

イラクのクルディスタンでもいちばん南部、イラン国境にも近い。その頃、ザクロス山脈にあるイラクのクルド人たちの天然の要塞(切り立った崖や巨大な岩に囲まれ、外部からは近ずけない)にいたのですが、1日だけ山岳地帯から平地の土漠に出てクルド系イラン人の砦を訪れた。

地平線の向こうまで褐色の土漠が続いている。強い日差しで暑く乾燥していて、木も草も生えていない。近くに村も人家もない。地図だと200キロぐらい先にバグダッドがある。

遠くから見た砦は、土漠の中に中世の城跡が忽然と建っているように見えた。 近ずくと砦は、長方形の敷地で石壁で囲われ、四方に銃座が設けられていた。 鉄板のゲートが開いて中に入ると、車の通れる道があって人家が並んでいる。電線が通っていて各家は電気が使えた。商店みたいな建物はなく、ところどころに倉庫があって人気はない。

人気はないといっても、イラクやイランの地方にある民家の多くは石壁で囲まれていて、外からは平家の建物の様子が分からず、住人はみんな家の中にいるので殺風景に見えるのは普通のことですが。

その晩、幼子のいる一家の家に泊まった。心尽くしの夕食をいただき、一緒にお茶を飲みテレビを見てくつろぐ。クルデイスタンではどこでも食事中はあまり喋らず床に座って黙々と食べるだけ。それが習慣になっていて、その後にゆっくりお茶を飲みお喋りする。小さなガラスコップに紅茶を注ぎ何杯も飲む。

観ているのはイランのテレビ放送。国境が近いのでよく観える。 その少し前、イランで日本のテレビドラマ「おしん」が大人気だったのでみんなよく知っていた。

民族的にはクルド人でもイランで生まれ育った人たちなので、文化的にはイラン国民とそれほど変わらない。

イラクのクルド人たちは素朴、情に厚くぶっちゃけタイプな人たち、また、世俗的で隠れて酒を飲んでたりする人たちとよく出会った。一方、イランのクルド人たちは純朴、真面目でひたむきな人たちが多かった。思い浮かぶのは沈思黙考タイプというか、同じ民族でも国民性の違いなのだろうか。

翌朝、眼が覚めると家のご主人と娘さんが庭にいた。草むらに座って小さな植物を観察(?)している。朝陽が斜めから庭の草木に差し込んでキラキラ光っている。

砂漠の朝はこの上なく美しい。東の地平線の縁に水星が昇ってくるころから陽が差してくるまでの短い時間、日中は灼熱の地でも、この時間帯は穏やかな静寂に包まれている。

水星はアクアマリンの色をしている。光度がそれほど強くはないし、見える時間も僅かですが、地平線が平坦で、湿度のない澄んだ空気、人工物がなにもない砂漠ではとても印象的な星だった。あれは夭折した人の星、そんな気がした。そういえば、水星には紫式部や清少納言という名前のクレーターもあるんですね。

庭の半分はいろいろな花が植えられたお花畑で、半分が草むらになっている。奥にオリーブの木が植わっていて、ヒマワリも見える。

目の前に柔らかな若草色の草原(くさはら)とお花畑があるなんて。家の周りは壁に囲まれているので庭は見えなかった。こんな場所に別世界のような空間があるとは・・・。

戦地の中に、荒涼とした無人の土漠があって、土漠の中に砦の囲いがあってと次々、入れ子の中に入っていくと、いちばん奥にはお花畑があるなんて信じられるでしょうか。

(上の写真、お花畑の方から草むらを写しているので、ここで書いているお花畑の情景とは異なります)

お花畑の植物で、細く丸まった蔓が伸びているエンドウ豆の小さくて可憐な花、透き通った薄紫のクロッカスの花、この二種類は覚えている。それ以外にも色とりどりの草花が咲いていた。

原色の目立つ派手な、大きな花はない。もちろん地味な花でもない。植えられている花には、一定の基調があるようで、比較的背の低い小さな草で、可憐な優しい色をした花々が選ばれているように感じた。

日本だと伝統的に秋の七草のような鄙びた花が好まれてきた。志野の古陶に描かれている緋色の草花文が目に浮かぶ。晴朗で慎ましく、ちょっと侘(わび)しくもある風情、李朝の清貧の美から来ているんでしょうか、現在、こういうのをいいなと思える感性を持っているのは日本人だけなのではないか?

一方、この庭は、もっと煌(きら)びやかな色感の、一つ一つは小さい花が至るところにちりばめられている。

バイカラーやウオーターメロンのトルマリンとかタンザナイト、モルガナイト、ペリドット、クンツアイトといった石を連想する。全体として明るく繊細でフェミニンな感じの花の世界になっている。まるで庭自体が宝石箱のよう。

なるほど、こういう色感、配色がイラン人の好みなんだな。ペルシャ絨毯やタペストリーの絵柄、ミニアチュール(細密画)、モザイクタイル、貴石・宝石を使った装飾品、家具や楽器に施された寄木の象嵌細工、分厚い古書の装丁、多彩花文皿、モスクの壁の装飾やステンドグラス・・・それらにこめられた、イランの人々の原イメージは、これなんだな、みんな繋がっているんだな、と解りました。

こういう感性って遡るとイスラム以前のペルシャに由来していると思うのですが、素直に人間の本性を表しているのではないか。

ペルシャは最盛期、ほぼオリエント全域を支配した世界帝国だった。人類の歴史上、最初の世界帝国です。

ところで、アメリカもドイツもロシアも鷲が国章なのは、ローマ帝国の国章が鷲だったからでしょ。現代のEU、アメリカ、ロシアは要するにローマ帝国の分家筋で、国連常任理事会の5カ国のうち4カ国がそこに含まれている。

今年が2020年だと言っているのもローマ帝国の皇帝が決めた西暦によって決まってるわけでしょ。世界史が西暦で配列されているのも既成事実になっている。もしペルシャがその後、ギリシャ、ローマの文明に覇を奪われなかったら、世界は、今とは別種の異なる文明になっていたはず。

中国の庭は、なんか奇を衒う方向に進んでいった。特に清朝になってますます、満漢全席の様相を呈してきた。清の磁器もそうでした。反自然の人工楽園に向かっていく精神の衝動みたいなものが底流にあるのでしょうか。

満漢全席は、当時の中華世界では異民族の皇帝、つまり満州人が漢人(中国人)の上に位置していることを象徴している料理ですよね。・・・あの地の異民族支配は元もそうだったし、ヨーロッパの黄禍論で最悪のパターンは日本の皇帝(天皇)の下に中国が統一されることだった。日中連邦というか、その実現は西洋の没落を意味していた。

そういえばバブルの頃、満漢全席を食べにいくツアーとか雑誌の特集があったが、あのころが日本のベルエポックだったんだなと今にして思う。

21世紀になって、ワシントン条約で動植物の規制が強化され、感染症のことも大きくなって、もう満漢全席のような欲望全開の時代は終わっているのかも、ということでは20世紀の徒花だったのか。・・・話を戻します。

また、日本の庭は結局、中国の宋代の禅から派生した枠組みから自由になれていないように感じる。すでにそれが伝統になっているので今更どうこう言う筋合いではないのですが。

利休の侘び寂びもそうなんじゃないかと思うのですが、創始者が偏屈で意固地になっていたのを門下が真に受けて、あるいは門閥の権威づけのために祭り上げられカリスマ化し、それを何百年も踏襲し続けて今に至ってるのではないか。

嘘から出たまことで、何百年もそれを続けてると、最初は虚妄でもいつしか実体化してくるんですね。別の言い方をするとプラシーボ、ただ歴史・文化に裏打ちされているプラシーボなので気づけない。

その意味では、かなり特異な感性だとしても、それが日本なのかも。三島由紀夫は亡くなる3ヶ月前、日本にはオリジナルなものは何もないんだ、何もない、無のるつぼの変性力こそが日本なんだと言っていた。その変性力のことですね。

ペルシャの感性は、幼子みたいに素直なように感じました。和辻哲郎は、それを風土に結びつけて解釈してるけど、そういうのって一見、説得力があるようでいて、でも結果から恣意的に、自分の認識できる範囲内の要素を探索して原因を言挙げしているだけなんじゃないか。認識できない要素、そしてそこに核心があるということ、ないでしょうか?

「楽園」を意味する「 paradise 」という言葉は、いにしえのペルシャ式庭園のことをそう呼んでいたことに由来しているとか。

この一家の庭は、特別な庭ではなく、どこにでもある庶民の家の庭でした。立派な庭園とは比べようもない。でも、究竟、そんなことは末梢的なことで、その土地で育まれた感性の核は同じで、この人たちの魂に焼きついているパラダイスの原イメージはこれなんだなと発見した気持ちになっていた。

いまこんなふうに書いていて、もしかして大きな勘違いをしている可能性がないとはいえない、その可能性は認めるにしても、あの朝、受けた鮮烈な印象は今もありありと生きている。

季節がずれていたのか、庭で薔薇(ばら)の花は見なかった。またイランの国花といえばチューリップですが、それも見ていない。そう、一家の庭の話しではないですが、薔薇といえばこんなことがありました。

国境近くの町で出会ったクルド系イラン人の若いペシュメルガ(義勇兵)は、一日中、庭の薔薇の枝の手入れや水遣りをしていた。本来の仕事というか任務はしないで、70~80センチほどの茎の根元の余計な土を掃いたり、支え棒を立てたり、細いことまで熱心にやっている。

元は地方役場のちょっとした広さの庭、古いが立派な建物の造りはイギリス統治時代のもののようでした。横浜の山手にある古い洋館といった感じ。イランから険しい山を越えてやってきたペシュメルガたちが建物を接収して宿泊所になっていた。

ここに寝泊まりしていた40人ほどのペシュメルガは全員、中学生ぐらいで雰囲気は林間学校のよう。子供だけで編成された軍隊って奇異な感じですが、その場にいると別に普通な感じで違和感もないんですね。

部隊長は大人のペシュメルガですが、生徒たちの引率者のオジサンといった感じだった。とにかくワイワイ、ガヤガヤ賑やかで、支給されたAK47と手榴弾を持ったまま鬼ごっこみたいな遊びをしている。規律は全くないのですが、十分戦力になっている。大人よりも恐怖心が少ないこと、体が敏捷なこと、これが優位点になっているからです。

イラクのペシュメルガでしたが、対戦車ロケット弾を抱えて一人で政府軍の戦車2両を撃破した少年がいた。彼らの中ではオリンピックの金メダル以上の名誉で、周りの仲間、大人たちからヒーローになっていた。

・・・ふと、思うのですが、この少年、ごく普通のひょろっと痩せた中学生か高校に入ったぐらいの年齢、彼には特異な才能があったのではないか。身ひとつで戦車をやっつける才能(?)。でも、この才能、平時には分からないし、生かしようのない才能なんですね。

庭先のテーブルに手榴弾を置きっぱなしにして、ぶっかった拍子にテーブルが傾いて手榴弾が転がり落ちてきた。あっ、危ない、みんな慌てる。瞬間的に運動神経のいい奴が飛びついてキヤッチした。すると、みんなよくやったと大喝采、一堂さらに盛り上がる。終始そんな感じでした。

その庭は、完全に薔薇園になっていた。いったい彼は、ここで何をしてるんだろうか? 薔薇を愛でる目つき、表情からして、彼にとって薔薇は特別な存在なことが分かる。

彼は変わり者と見られていたようで仲間たちの輪には入らず、あまり喋らないが、薔薇の枝葉とは恋人みたいに接している。部外者の目には薔薇フェチのようにも見えてしまう。

酒を飲まない文化で生まれ育っても、人は薔薇に酔うってことがあるのかも。シラフの酔いって想像できないかもしれませんが、言葉の比喩ではなくてそういうリアリティも確かにあって酔いというか、陶酔というか、そんな意識になっているのではないか。

そういえば、インドの13〜16世紀のバクテイ運動は、要するに神に酔うという現象だったのではないか。ハーレクリシュナの一団が太鼓を叩き踊りながら歩いてるのを見ると(最近、見ないですね)、バクテイ運動を思い出したものです。また、流れは違いますが、ラーマクリシュナも神に酔っていた人だった。

薔薇の香りといえばローズダマスク、近隣のシリアの薔薇に由来している。ペルシャの時代は同じ文化圏でした。ローズダマスクの香りは人を陶酔境に導く魔法ともいえる。また、ペルシャの文化には詩に酔うというのもあって、嗅覚と詩が共感覚のように繋がっているようにも思う。

彼の場合は、かなり極端でしたが、イラン人にとっての薔薇の花とその香りは、こういうものなんだなと、垣間見た思いです。

☆世界の香など揃えたショップ。よかったらご覧下さい。 http://alteredim.com

「博物館のいっぴん 」展

足立区立郷土博物館の「博物館のいっぴん 」展にいってきました。

「いっぴん」って、どんな物が展示されているのか・・・「博物館では歴史・民俗資料をたくさん収集保管しています。めずらしいもの、貴重なもの、面白いもの、博物館資料のなかから、ちょっと楽しいコレが「すごい!」を紹介します。」(案内文)といった内容。

要は、収蔵品の中からふだんの展示企画ではあまり出番のない珍品を選んでみましたってことです。 言葉は悪いですが、ガラクタとの線引きが難しいものも含まれている。

この企画を知ったとき、江戸時代後期に変な物(奇物)・本(珍書)を集めてきては批評し合っていた「耽奇会」、また昭和のはじめにそれを再現した「新耽奇会」とつながる匂いというかオーラを感じ、見にいかなきゃという思いになりました。

展示されているのは主に足立区内に関係した物品がですが、このあたりは昔から「東郊」(江戸・東京の東の郊外)という文化圏で括られるので、そのエリアともいえる。大まかに足立区、葛飾区、江戸川区に広がる地域です。

企画展は、主に明治以降に作られた珍品の類いと、江戸時代から幕末の布告、高札、算額などの二部構成になっている。ここでは前者の珍品の方を紹介します。併せて常設展示品の中で面白いなと思ったものも選びました(そうでした、今月の8日までの開催期間ですでに終了していますが、常設展はやっています)。

以下の説明文は、会場の解説文を要約したものと、そのままの引用、それに私見が入り混じっています。横道に逸れているのはだいたい私見です。

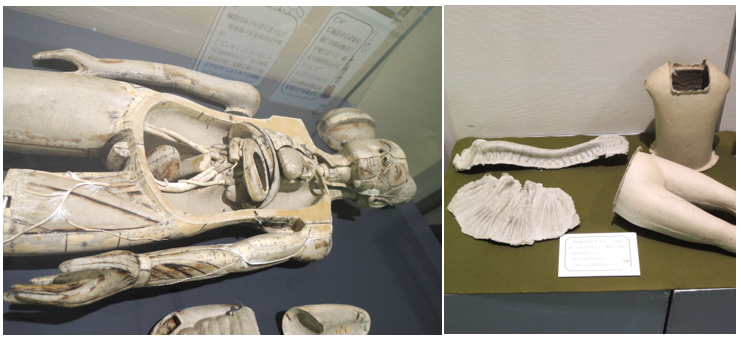

上・左の写真「張り子心臓模型」

医学教育用の教材の心臓模型、思いっきりキュートな彩色に目を見張る。外側を取り外すと、心臓の内部が見え、精緻に作られている。動脈、静脈が色分けされきれいに塗られている。

見た目、これが一番インパクトがあり、「すごい!」ということで会場の入り口に展示されているのだと思いました。この企画のポスターにもこれが載っている。

いつ頃のものか解説はないですが、状態からして昭和の戦後に作られたものだと思いました。

この模型は、人形のダルマさんと同じ張り子の作り方で製作されています。工程としては、型にすき返し紙をはって重ねて、それから型を抜く。そして、上に和紙を貼り、切り口には板を貼って、上塗り、彩色とまさに職人技です。

左・「木製の洗濯器」

大正11年に実用新案登録された手動の安倍式洗濯器。中は見えないので仕組みは分かりませんが、洗濯板を用いていると解説にありました。

昔、洗濯物は手でゴシゴシ洗っていた。大正時代に洗濯板が普及し、昭和30年代に電気洗濯機が登場するまで、一般家庭では盥(たらい)に洗濯板を置いて洗濯していました。

当時、家電の白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が三種の神器と呼ばれていました。考えてみると、そんなに大昔のことではないのですね。

右・「栓抜器」

ビンのコルク栓を抜くための道具。てこの原理で栓を抜く、現代でいえばワインオープナー。明治41年に実用新案登録されている。洗濯器にしても栓抜器にしても街の発明家が作ったもので、全国各地にこういう発明家がたくさんいた。農村部にも新しい脱穀器や種まき器など農機具を作った発明家がいて、一部は各地の資料館などに保存されています。

左・「人体解剖模型」

こちらも和紙を貼って作られている。こういった人体模型は、江戸時代の終わりころから作られはじめ、その後、技巧がさらに巧みになり、戦後は海外輸出もされていたという。プラスチックなど新素材が登場することで、時代遅れになり廃れていった。

解剖模型や骨格模型、それに鯉のぼりや大凧など、区内には和紙、張り子の職人さんたちが大勢いたようです。そういえば、幕末・明治期の見世物に生人形がありました。不気味なほど妙にリアルな造形で、職人さんたちの間につながりがあったんでしょうか?

右・「骨格標本のパーツ」

展示には全身の骨格標本(模型)もありました。でも、見るからにガイコツ(あたり前か)、なんかホラー的な感じがして、その写真はパス。総じてホラー的なものは、映画でも小説でもどうも嘘っぽくて面白味がないように感じるのですが。

ふと、戦前、戦後にかけて「衛生博覧会」と呼ばれた興行があったのを思い出した。昭和のはじめ「エログロナンセンス」ブームがありましたが、その中でグロをメインにした見世物ともいえる。そういう場所での展示にも使われていたのではないか?

写真は、背骨と足の指の骨の未完成品。古紙で形を作り、加工、彩色して完成させます。いっしょに右側に写っているのは和装マネキンのボデイで、これも古紙で作られている。

そういえば、去年、区内の空き家で500人分の人骨(インドから持ち運んできたもの)が見つかってニュースになりました。骨格標本を製作していた会社のストックだとか。ダンボール箱に長年放置されたままになっていて、一部、箱が破けて庭先に骨が転がっていた。

骨格標本の場合は、状態の良し悪しが問われるので、本物よりも模型の方が適しているように思われるのですが。

左・「名物看板だった下駄」

千住4丁目の旧日光街道沿いにあった下駄屋さんの店先に飾られていた大きな桐下駄。ふつうの下駄の50倍の重さとか。長さ40センチぐらいか(?)。幕末、下駄の産地の会津で作られたものだそうです。

この下駄は、店の看板になっていて、あまりの大きさと派手な赤い鼻緒にみんなビックリ、街道を通る人々の目印になっていたという。いま郷土博物館に収まっているのですから、往時の千住で知らない人はいない存在だったのだと思う。昭和39年ごろ店先に飾ってあるモノクロ写真も展示されていた。何代かにわたり100年は店先にあったことになる。

ところで、明治後期に見つかった安藤昌益(1703〜1762)の『自然真営道』の稿本(手書きの清書を冊子にしたもの)は、この下駄屋さんの近くの穀物問屋に約150年間秘蔵されていたんですね。江戸時代、本の内容が公になれば首が飛ぶようなことが書かれていたので隠されていたわけです。

昌益は秋田の大館で生まれ、青森の八戸で町医者をしていたこと、大館で没したことは分かっているが、それ以外のことはほとんど不明、肖像画のようなものも残っていない。

時代は、赤穂浪士の討ち入りがあったころ。武士道を説いた『葉隠』が書かれたころ。それと同時代に階級、身分を否定した万民平等の世の中を構想していたというのは驚きです。

昌益はどんなことを考えていたのか? それを「農本的無政府共産主義」と評した人がいた(石川三四郎)。全ての人が土を耕し農業で食を得て、幕府や藩とか代官とかの権力機関の存在しない世の中、だいたいそんな感じです。

当時、千住には昌益の話を聞く非公然の集まりがあった。千住の宿は江戸市中の郊外だったので幕府の目につきずらかったことがある。その集まりのメンバーが本を保管し、そのまま時代が移り変わりタイムカプセルみたいになっていた。

長い眠りから覚め世に出てきた『自然真営道』は、その後、当時の東京帝国大学附属図書館が購入するのですが、関東大震災で大部分(約9割)が焼失してしまった。本を秘蔵していた穀物問屋さんの家屋と蔵も1945年3月10日の東京大空襲で焼失。

昌益の思想については、いろいろ考えてきたことがあるのですが、それはまた別の機会にということで一言だけ、この人は「すごい!」ですね。

もう一言。深沢七郎も昌益と同じことを言っているのに気づいた。『生きているのはひまつぶし』というエッセーなんかは、それがよく分かる。超堅物の昌益と遊び人の深沢七郎、生活態度は真反対ですが、奇しくも同じことを書いていることに気づいたのは一つの発見でした。

ふたりの共通点は、イデオロギーから生まれた思想ではなく、その人、個人の気質から生まれた思想のように思える。どこまでも正直さを極めていく両者の考え方は、論理ではなく気質に関わっているように感じる。

・・・あまり関係ない話ですが、築地の場外市場で、店先にヤマネコの剥製を置いていた乾物屋さんがありましたが、あれはどうなってるんでしょうか。

ヤマネコといっても豹、ピューマぐらいの大きさで猛獣といった感じ。市場の路地の角にあって目印になっていた。ああいうのも名物看板(店のシンボル)。また、看板娘って言葉もありました。笠森お仙、柳家お藤、蔦屋およしから始まって、今だとアイドル、だから人間でもいいんですね。

たぶん全国いたる所に、この手の人の目を引く名物看板があるのではないか。

右・「紙製の鯉のぼり」

長さ4メートルとけっこう大きい。和紙は丈夫で色もつけやすい手ごろな材料だったので、昭和の中頃までは和紙の鯉のぼりが作られていたという。江戸時代の鯉のぼりは黒い色で、錦鯉の赤が作られるようになったのは明治以降のことだそうです。

鯉のぼりの胴体が風に膨らんだ姿を想像して思ったのですが、戦時中のアメリカ本土攻撃用の秘密兵器、風船爆弾も和紙で作られていた。爆弾を付けて太平洋を横断するぐらい丈夫にできている。その製作には、こういう職人さんたちの技がベースになっていたのではないか。

風船爆弾の材料は和紙(コウゾ、ミツマタの繊維)とコンニャク糊、それに麻紐でしょ、そして細菌兵器を搭載する案もあった。察するに、風まかせの兵器なので、最初から爆弾や焼夷弾ではたいした効果がないことは分かっていたはずで、生物兵器の搭載を想定して開発されていたはず。素材がみんな草食系というか、地下資源に乏しいことから省エネ・エコロジー兵器(?)みたいな方向に進化していった(いくしかなかった)ことが分かる。このあたり日本的だなと思う。

右の奥・「大凧」

「足立区梅田界隈では、昭和時代の初めころ和紙をはりあわせて大きな凧をあげることが行われていました。」(解説文)。和紙をはりあわせて大きな一枚の紙にしたもので作られている。凧は、大正時代、千住の名産品の一つだったそうです。

当時、凧揚げは大人の遊びで、大風が吹くと一日中凧揚げをしていたとか。・・・バリ島が毎日、そんな感じでした。クタの空にはいつもたくさんの凧が見えていた。郊外を歩いていたら車ぐらいの大きな凧が路地に不時着していて、通行できなくなったりもしていたのを思い出しました。

補足として、文末にバリ島の凧揚げの写真を付けました。

「千住大橋を描いた欄間」

地元のお大尽の家にあった欄間だそうで、横幅3.6メートル、「大正14年5月 貞卜作」という銘が記されている。「木材の木目や節を川の流れに見立てて背景とし、そこに橋脚、筏をあやつる船頭、船を木、貝、鉄などをはめ込む象嵌の技術を使って表しています。」(解説文)。

左・「輸出用セルロイド製品」

ここからは常設展示品の中から面白そうなものをピックアップしてみました。「アジア風俗を表現したミニュチアの置物のセットと帆船、象牙風、鼈甲風に色づけされており、セルロイドの加工しやすく、着色しやすい特徴がよく生かされた製品である。」(解説文)

右・「松本昌久作 手彫り花札牌」

「通常使われるものではないが職人が腕試しで彫った花札牌。花札の細かな絵柄が、麻雀牌と同様の彩色を使いながら見事に表現されている。」(解説文)

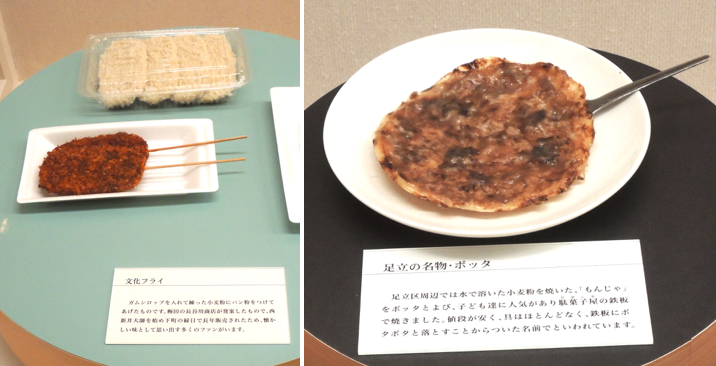

左・「文化フライ」

地元のソウルフードですね。一見、ハムカツに似ているが、ハムの入っていないハムカツといったところ。文化フライも次のポッタもどこか戦後のヤミ市の雰囲気がある。自分の勝手な造語ですが、テキ屋料理っていうのがあり、それに含まれます。

「ガムシロップを入れて練った小麦粉にパン粉をつけてあげたものです。梅田の長谷川商店が発案したもので、西新井大師をはじめ下町の縁日で長年販売されたため、懐かしい味として思い出す多くのファンがいます。」(解説文)

右・「 ボッタ」

こちらも地元のソウルフード。「足立区周辺では水で溶いた小麦粉を焼いた「もんじゃ」をボッタと呼び、子供たちに人気があり駄菓子屋の鉄板で焼きました。値段が安く、具はほとんどなく、鉄板にボタボタと落とすことからついた名前といわれています。」(解説文)

これは以前、駄菓子屋さんで食べたことがある。 地元の人に車で店まで案内されて行ったので場所ははっきりしない。舎人ライナーの高架が近くに見えた所でした。あれが開通したのは2008年なのでそんなに昔しというほどでもない。

味はよく覚えていませんが、ランドセルをしょった小学生たちが下校中、寄り道して食べていたのを覚えている。

補足・・・今年、世界的なコロナ騒動で、バリ島では観光店の閉店が相次ぐ一方、空は凧だらけといったテレビニュースがありました。仕事がなくなり暇になった人たちが凧揚げをしている衝撃的光景といった感じで報道されている。でも、上記のようにもともと凧揚げが盛んで、空には凧がたくさん見えてたんですが。

☆世界の香など揃えたショップ。よかったらご覧下さい。 http://alteredim.com

ブルートパーズは「いい!」

(ブルートパーズの原石 、どうも写真は実物のイメージと違っている。とりあえずこんな物体、ということで。全体の形は丸っこくて、タマゴぐらいの大きさの結晶。)

気分がクサクサしてるときはブルートパーズ(原石)を見る。ブルーと言っても青というよりは透明な水色っぽい結晶。テーブルの上にゴロンと置き、ただ眺めてるだけ。

朝の光が斜めから射し込んだ結晶は極美。見ていると、しばし時を忘れ、その間、思考が止まってクサクサした雑念が消えている。忘我と言ってもいい。

結晶の一面は、艶やかでツルンとした真っ平らな平面、無機的な光沢のテリ、氷や水晶よりも硬質な透明感・・・見ていると微妙に意識が変容している。

忘我という言葉は、本来はスーフィーやインド由来の流れをくむ宗教的な体験の中で語られているのですが、そういう文脈とは場違いの状況でも同じ意識状態になることがある。

別に、それでクサクサしている根っ子が解消されるわけでもなく、一時的な気休めにすぎないのですが、それで気分がリセットされるので、十分癒される。一応、社会生活をしているので、一日中、ボーッと眺めてるわけではないです。そう、これは疲れたときにもいいです。

トパーズ( Al2(F,OH)2SiO4)は、鉱物学ではケイ酸塩鉱物というグループに分類されている。そのグループの代表的な鉱物といえば水晶(=石英)、化学式は二酸化ケイ素(SiO2)、地球にある最もベーシックな元素を組み合わせた鉱物です。

トパーズはケイ素、酸素にアルミニウム ( Al )と水酸基( OH )、フッ素( F )が組み合わされた組成で、アルミニウムの化合物はルビーやサファイアなどコランダム( =鋼玉、Al2 O3、酸化アルミニウム)のようにとても硬くなる。トパーズはケイ酸塩鉱物の中では最も硬い。上の写真のトパーズは、ずっしりとした重量感がある。

実際に、見た目(輝き、光沢)と手で触った感触(質感)や、ずっしり感(比重)で分かりますが、トパーズは、比較すると水晶とコランダムのちょうど中間といった感じです。

トパーズは、サファイア、ルビーのようなコランダムやエメラルドなどよりも大きな結晶が採掘されている・・・透明度のある結晶の話しです。不透明の結晶ならば、見るからにデカイという感じのコランダムやエメラルドもありますが、いくら大きくても不透明だとやはり岩石の標本みたいでちょっと・・・。

大きくて透明な結晶は、それだけでインパクトがある。小さな結晶にはない物体としての存在感があります。言葉にならない透明な非現実感というか、それがトパーズの魅力だと思っている。ついでにコランダムよりずっと安い。

日本でもトパーズは採れる。和名は黄玉、明治時代にはヨーロッパにジュエリーとして輸出されていた。日本のトパーズは無色透明で、黄玉と呼ぶのはおかしいのですが、18世紀にドイツで淡黄色の結晶が採掘され、当時、それを加工したアクセサリーがヨーロッパでもてはやされていたことから、同じ鉱物なので黄玉ということになった。

(日本のトパーズ。以前、岐阜県の山で採ってきたもの。それなりのサイズの原石は、過去に取り尽くされている。小さくて、これなら水晶の粒と見間違ってもおかしくない)

それまで日本では水晶と黄玉の区別がはっきりしていなかった。確かに透明な水晶と透明なトパーズは一見、よく似ている。でも、よく見ると、トパーズは水晶よりも屈折率が高く、比重も重いので、水晶よりキラキラしていて、手に持つと重くどっしりしている。水晶は結晶の断面が六角形ですが、トパーズは平行四辺形という違いがある。しかし、明治になるまで、そういう違いは、見逃されていた。

トパーズといえば、先日、石好きの女性Aさんからこんな話を聞いた。ふだんは会社で経理の仕事をしているAさんは、その日に限り、やむ終えない用事で早退けすることになった。帰りの地下鉄の車内でのことです。

隣に立っている女性のつけているブレスレットが普通じゃないことに気づいた。石のギラギラ感にクラッとした。車内の照明の下でも眩しいぐらい、それもブルーに輝いている。

Aさんは、気づかれないようブレスレットをちらちら見てるうちに目が離せられなくなった。水晶の屈折率1.54~1.55に対し、トパーズは1.66~1.67で、水晶よりも輝きが強い。

石のはっきりとした明晰なブルーの色感、それに光を最も効果的に反射するカットを施し研磨しているのだから、やりすぎ(そこまでいくと毒気というか)ぐらいに出来ている。

その女性が下車すると、Aさんは衝動的に後をついていった。それって尾行でしょ。やむ終えない用事は、どこかにいっちゃてる。夢遊病者のようにとか、催眠術にかかったようにとか、比喩ではなく現実にそういうことあるんですね。

Aさんは、以前から透明でキラキラしている原石に魅せられる性分だと自認していました。そういう性分のことをなんと言えばいいのか、 能力(「物事を成し遂げることのできる力」大辞泉)というのとは違うし、認識力・知覚力に近いが、 広い意味で審美眼というか、生まれつきこういう感受性が鋭い人っているようです。

以前にもふれたと思いますが、さくらももこさん(ちびまる子ちゃんの作者)は宝石が大好きだった。本の中で、どうして宝石に夢中になったのか、その理由を「星が自分の中にあるようなものだからね。星に似てる物なんて宝石しかないよ、この世には。」と説明していました。

この一節、本心を語ってるなと思いました。そして、なんか普通ではない気配を感じました。これは、ふつうにキレイだから好きと言ってるのとはちょっと違う。それが極絶対的な世界と接するところまで極まっている人の言葉のような気がした。

そういえば、さくらさんの好きな石の一つに、色のついたトパーズ、よくインペリアルトパーズと呼ばれている黄色から橙色、赤系中間色のトパーズをあげていました。シェリー酒やウイスキーのような色のものもある。

・・・書いていて、以前、ウイスキー色をしたトパーズの小さな結晶を見て動けなくなってしまった女性がいたのを思い出しました。 Bさんとしておきます。石を見て、ここまで感動する人は稀で、よく覚えている。

Bさんは初めてこの色のトパーズを目にしたそうで、表情や目つきからリアルに感動してる様子が分かりました。トパーズを見つめたまま棒立ち、言葉が出てこない。

察するに、Bさん自身、どうして自分がこれほど魅せられているのか分からなかったのではないか。

直感は、統合的な「感覚」なので、分析的な言葉では言い表せられないということがある。部分、部分を、例えば色や形、模様、表面の質感、内包物、屈折率や分散と分けていっても、それはデータにはなっても核心には迫れない。人はそれらが一つになった全体的イメージで感じているのですから。

Aさんにしても、Bさんにしても、たぶん、さくらさんも、同じタイプの人なのではないかと思う。なんとなく直感は性別と関係していて、どうも女性の方が直感能力(?)が高いように思える。

蘭の花の中には女性にしか香りが分からない品種がありました。男にはその香りが認識できない。おそらく女性ホルモンが感知能力に影響しているはずで、そういう方面のことはまだ未知の領域なんじゃないでしょうか。

話しを戻します。Aさんは、改札口を出てからしばらく女性の後をついて行った末、話しかけてブレスレットの石について尋ねた。相手の人、びっくりしたかと思います。

そして、クラッとした石は、ブルートパーズだということが分かった。

アクセサリーに用いられるブルートパーズは、ほぼ全て放射線の照射と加熱処理によって青い色にしたものです。先ほど「 やりすぎ(そこまでいくと毒気というか)」と書きましが、自然ではありえない濃さの青、その派手な輝きに俗っぽさを感じ引いてしまう人もいる。

天然のブルートパーズ は、青の色が薄くて小さくカットすると、見た目、無色に近くなってしまうし、また、そんなにたくさんは採れないのでアクセサリーに用いられることはほとんどない。

だからと言って貶めてるわけではないです。というのは、昔から、確か1000年以上も前からコランダムやジルコンなどの宝石は、熱して色を変えているので、人の手を加えることは、この世界ではノーマルなことだったからです。

結局、ルースになると自然石もそれに手を加えた半自然石も、あるいは人工石もキレイという基準では優劣がない。天然ダイヤモンドと変わらない人工ダイヤモンド、あるいは天然ダイヤモンドよりもキレイな人工のダイヤモンド・サイミュラントとか、それがコランダムでも同じことですが、本物よりもキレイな偽物ということもある。

話が飛びますが、昔から書画、骨董、刀剣の中には、本物より上の偽物、真作より秀でた贋作も混じっていると言われてました。

書は、ほとんど知りませんが、昔の高名な書家の作品で、本人よりも弟子が代筆した書の方が上だといういう話しもある。刀剣の世界で「無名に偽物なし」と言ってた人がいました。当たり前のことを言っているようであり、でも改めて考えるとけっこう奥深い言葉でもある。

平成の時代、一世を風靡した交響曲の作曲家の作品が、実は代作者が作っていたと分かり騒ぎになったこともありました。

思うに、それが本物か偽物かという区別(鑑定の眼と言ってもいいですが)と、それがストレートな言い方で「いい!」ものか、素晴らしい、美しい・・・言い方に困りますが、そういうものかの見きわめは、異なる次元のことのようです。

☆世界の香など揃えたショップ。よかったらご覧下さい。 http://alteredim.com

エノキとムクの実はおいしい/縄文文明と木の実

8月下旬、公園のエノキ(榎)の木の下に小さな赤い実が落ちていた。まん丸の球形で、小豆色やオレンジ色に近いものなど地面にたくさん転がっている(上の写真、左がエノキの実。右はムクの実)

前から鳥がよく集まってくる木だなと思っていた。 枝先の実をヒヨドリやオナガ、メジロがついばんでいる。 本には人も食べれると書いてあったけど口にしたことはない。気になり、拾って何粒か食べてみた。

仄かに甘みのあるアンコのような味。木の実なのに、お饅頭やたい焼きのアンコと同じ味がするのがなんとも不思議。果肉に水気がなく粉っぽい。そんなところもアンコに似ている。これは案外、いけるんじゃないか。

きれいに洗った実を人にも食べてもらったところ、白あんのような味、確かにアンコっぽいと好評でした。

しかし、小さくて食べたという気がしない。測ってみたところ直径6ミリ、中に硬い種が一つ入っていて果肉層は薄い。それならということで20粒ほど口に入れた。でも、種が気になり食べづらい。

たくさん集めてペースト状にしてみようか。パンやお餅につけたらいいかも。乾燥させればこな汁粉もできる。しかし、いざやってみると、100粒ぐらいでも僅かしかできない。果肉の量が少ないので手間がかかる。

ということで、どうも食材にするのは難しい。9月の中旬になると、実が硬くなってきて食べるのには適さなくなる。来年、もっと効率的な方法を試みようと、今回はここまででした。

エノキと次に取り上げるムクは一見、似た樹木です。エノキもムクも里山や郊外でよく見かける木で、見分け方として葉の形が違うので分かる。特に、葉の表面を指で触るとザラザラしているのがムク、ここを覚えておくといい。

しかし、ともに高木で葉を採るのが大変なときもある。そんなときは、幹を見ても分かる。人の身長の目線の位置なので楽です。

エノキの大木の幹は白灰色から褐色で、象の足を太く長くして、それがすくっと直立したように見える。根元から幹の先を見上げると聳え立っている。幹の根元を見るとタコの足のような根が地面に伸びている。・・・う~ん、書いていて、エノキとムクの幹の違いを文字や写真で説明するのは難しいかも。それぞれ個体差があるし、樹齢によっても変わってくるので。

でも、幹をたくさん見ていると、違いのパターンも自然に分かってきて、それぞれの特徴を集合的に掴めてくる。何度も繰り返し見ていると分かってくる。

そうしていると、特徴に当てはまらない部分があっても、全体的な判断として、こっちだと分かるようになる。このあたり、中国の陶磁器を見るのと似てるなと思う。

写真の左は、根元から見上げたエノキの幹。雨上がり、緑色の苔に覆われた幹が目に映える。右は、ムクの幹。地面にヒダのように広がる板根は迫力がある。

写真でも分かりますが、エノキもムクもシイ(椎)の木に囲まれている。共に鳥が他所からシイの林の中に種を運んできて芽を出し成長したものです。

いろんな木の幹を見比べるのも面白い。理想的には手つかずの原生林の木であればいいのですが、公園に植えられる木は定期的にきれいに剪定されているので、それはこの辺りでは無理っぽそう・・・。

同じ種類の木でも一本、一本異なる個性がある。古木の太い幹は、そこに長い時間が蓄積されている分、個性がより強く現れているように感じる。

幹の膨らみや節くれ、瘤や洞、筋のおうとつ、樹皮の色模様、地肌についた苔や寄生木、虫食いや腐朽の跡も、根元から出てきた「ひこばえ」(新たな芽)も、見ているとけっこう味わいがあります。

そうでした・・・この公園は、昔は長州藩の関係の霊廟だった敷地で、戦前、まだ公園になる前、クロマツ(黒松)とシイが植林されている。二種類の木を東と西の二つのブロックに配置し、それが現在は林になっている。

いつだったか、朝、シイの林を歩いていたとき、妙にメンタル的に鎮まっていることに気づいた。照葉樹林なので下は光が抑えられ陰の気の空間。自然に魂と魄が鎮まり、いわば軽い鎮魂の状態に入っている。また、クロマツの針葉樹林は空が明るくすっきり清涼、陽の気の空間。こちらは心身が清められる。

つまり陰(西側のシイの林)と陽(東側のクロマツの林)の空間になっている。

ここでメンタル的にと言っているのは、内臓系の心(三木成夫氏の言葉だと腸管系・血管系・腎管系の植物性臓器が司っている心)のこと、別の言い方をすると魂魄のうちの「魄」の方のことです。

そういえば、朝、気功をしている人を見かけるのですが、申し合わせたようにクロマツの林の方でしている。別にそこじゃないといけない理由があるのではなく、何となく自然にそっちでやっている。自分は理屈であれこれ言ってますが、感覚的に気功をするのに適した場所が分かるんでしょうね。

この二つの空間は当時、木々が人にメンタルな作用を及ぼすことを知っていた造園家(?)が、意図的に計画して作ったのではないか?

ということで、原生林ではなく、人の作為が入っている林ですが、それはそれで面白い。

9月に入るとムク(椋)の実が落ちはじめた。ムクの大樹の下にたくさん落ちている。ムクやクスノキ(楠)は成長が早く、樹齢80〜90年でけっこう大木になる。苔に覆われ、樹皮が剥がれて樹齢何百年かという古木の風格を漂わせていても、意外に若かったりする。樹齢150年ぐらいのケヤキ(欅)に匹敵するというか。

ムクの大樹は「板根」と言って、幹の下が張り出したヒダ状になる。こんな大樹が一本あると、その周りの空間が亜熱帯のジャングルのような雰囲気になります。宮崎駿のアニメで描かれる森にもこんな木が出てきた。夕方、日が陰ると、魑魅魍魎の気配が醸し出され、なんかワクワク感がある。

ムクの実は、エノキの実より少し大きい(直径約8ミリ)。エノキの実より僅か2ミリほど大きいだけですが、見た目も違いを感じる。

8月下旬、緑色の実が落ちているのに気づいた。でも、緑色の実は、まだ硬く味もない。熟してくると黒く萎んだ実になり、それが食べごろ。

口にすると、甘酸っぱいブルーベリーのような味。これはジャムにもなる。こちらもなかなかいけるんじゃないか。

しかし、熟した実は地面に落ちてきた時点で、潰れた状態のものが多いというか、薄い外皮が裂け果肉に土がついて食べるのには抵抗ある人も多いかも。枝についている実を採ればと思われるかもしれませんが、ムクもエノキもけっこうな高木で、細い枝先についている小さな実を一つ一つ採るのは大変で、難しいのではないか。

結局、木の周りに落ちてきたものを集めるしかないようです。

・・・ところで、日本は野生の果実が豊富だという話がありました。ほんと? そういう指摘、初めて耳にしました。その中でもエノキとムクノキの実は「かなりおいしい果実」だと言われている。以下、引用してみます。

「日本の植物相には、野生の果物が非常に豊富である。キイチゴ類は、世界一種類が多く、日本全土にわたって分布しており、主に二次林クヌギーコナラ林やアカマツ林のなかでみられる。・・・

日本の北半分には、ヤマブドウ類やサルナシなどの優れた果樹が野生しているが、これも野生利用にとどまった。

また、日本の南半分にはエノキ、ムクノキのような大木がどこにでも野生しており、小さいがかなりおいしい果実がなる。エノキは「餌の木」から名付けられたの説もあり、食用として有用である。しかし、このふたつとも今日では見捨てられている。日本原生の果樹で発達したのは、ただひとつ日本梨だけで、ほかにはナッツの栗があるだけである。」(杉田直儀「週刊朝日百科 世界の食べもの 日本編 24 野菜・果実」)

エノキ、ムクノキがおいしい果実というのはもちろん同感、一方、食用にするには実が小さく量が足らないし、採取が大変なので見捨てられているのもしょうがないとも思う。

引用文の文末で栗(クリ)を挙げている。クリは種実類と言って硬い殻や皮に包まれた木の実、いわゆるナッツ・・・ナッツという言葉からは、アーモンドとかカシューナッツとかピスタチオなどスナック、お菓子を思い浮かべるのですが、クリもナッツなんですね。

縄文時代の日本人(?)は動植物、魚貝類などいろんなものを食べていたが、主食は、クリ、クルミ、トチノミ、ドングリなどナッツでした。栄養的にクリ、トチノミ、ドングリはデンプン質で穀物の代用になった。

今回、エノキ、ムクの実がなんとも小さいとボヤいてましたが、ドングリはそれに比べると一粒が大きいし、一本の木からそれこそうじゃうじゃ採れる。木の下に歩く場所がないぐらい実が落ちてくる。クリやトチノミは、うじゃうじゃとまではいかないですが、一粒がずっと大きい。

縄文時代の中期から後期にかけて人口と集落数、建造物や土偶、土器、漆器の製作などの文化は、地域的に東日本に偏っている。青森県の三内丸山遺跡のような数百人規模の砦というか村落もあった。最大時は500人が定住していたというから狩猟採集社会のイメージとはずいぶん違う。

縄文人の暮らしは、現代人の感覚だと自然の中でサバイバル生活をしているのと同じで、それにしてはよくそんな規模の村を作れたものだとびっくりする。遭難してなんとか生き延びるというのではなく、持続的な共同体を築くのですから。

サバイバル生活の必須条件は、水、食べ物、火、雨風をしのぐ寝ぐら(住居)があることの四つ。その四つが確保できれば、なんとか生き延びられる。

サバイバル生活を体験する海外の動画がネットにアップされている。熱帯のジャングル、砂漠、北極圏、山奥、無人島などでその四つを確保するため知恵を絞り工夫するシーンを撮っている。毒ヘビやワニ、クマなんかに遭遇する場面もあるのですが、終始、能天気なノリで次はどうなるかとつい観てしまう。

水と火と住居の三つは日本の風土ならばどこでも確保できたでしょうが、食べ物、それも安定的に人口をまかなう量が採れるという条件はどこでも満たされた訳ではなかった。

日本の森の植生は、東西の二つに大別される。本州の中部から東、北海度の半分ぐらいまでは温帯落葉広葉樹林帯(ナラ林帯)、西は中国、四国、九州と暖温帯常緑林帯(照葉樹林帯)に分けられる(佐々木高明氏の説による)。

クリ、クルミ、トチノミ、ドングリは、東のナラ林帯で育つ木の実なので、中期以降の縄文人の生活圏が東日本に偏っているのは、結局、植物の植生によって決まってきた。

縄文中期は、世界で最も高度に発展した石器文明だったのではないか。人類の文明の趨勢が農耕・牧畜から都市が生まれ、文字や金属を作る世界に移行しつつあった時期に、石器文明をベースにしたまま木や草、鉱物、土=セラミックスを素材にして発展していくのって奇妙な感じですが・・・ああ、後のマヤ文明もそうでした。

縄文人はそういう生活を一万年も続けていたなんてその長さ、まさに悠久って言うのでしょうか、こういう文明のパターンもあるんだとすれば、凄いなというか、他人事みたいなこと言ってますが、日本人はその末裔なんですね。

ついでに、別コースの発展パターンということでは江戸時代の和算も似ていたなと思う。他の文明と比較すると、縄文文明は、生産力の技術よりも土偶や土器のデザインや装飾性に見られるように美的な感性を極めていく方向に進化していったようにも感じる。

一方、21世紀の現在も、少数ながら石器時代と同じような生活を続けている人々がアマゾン奥地やベンガル湾の北センチネル島ですか(あるいは他にもいるかもしれませんが)いるので、人間世とは、そんなものなのかもという気もする。

そんなものってのは、人間世はこの数千年間は前に進むだけだったので、そのパターンでこれからもそうだと思っているけど、全てを疑えじゃないですが、本当は前に進むのも、止まるのも、後ろに進む(後退する)のも、潜在的可能性として全てありなのではないか。

アメリカの遺伝学者、ジェラルド・クラブトリーという人が、人類の知性は狩猟採取時代の2000~6000年前にピーク達し、その後、知的、感情的な能力は徐々に衰えているという仮説を発表していました。言われてみれば、そんな気がしないでもない。

2000~6000年前(0.2〜0.6万年)というと、文字を使いはじめた時期、そのあたりが人類の能力のピークで、それから現在までいわばその惰性でやってきたということになる。

人間世の起点をどこにするかで変わってくるのですが、道具(石器)を作った時点とするとおおよそ300万年ぐらい前、火を使いはじめた時点とするとこれは諸説あってはっきりしないが一声おおよそ50万年ぐらい前、はじめに言葉ありき(言語)とすると5万年〜10万年ぐらい前。

0.2〜0.6万年は、全体としては比較的短い時間なので、渦中にいる自分たちには、まだトレンドがはっきり見えないのかも。直近の0.02万年前に産業革命が起きたので、それで勘違いしてるなんてことないでしょうか?

ふと、夢想するのですが、1万年後は、現在とあまり変わっていない、あるいは縄文文明やマヤ文明みたいな世界になってるとか、そんなパターンもあるのかも。「猿の惑星」は後退する方のパターンの未来でした。猿の代役がAIだとしても同じことになるですが。

☆世界の香など揃えたショップ。よかったらご覧下さい。 http://alteredim.com